第三节 文化遗存全乡历代碑碣,各村皆有,多以墓碑为多。最著名的有:印合寨村的天子墓、清香林、董家营、董家梁;谷山包村的岳家院、白鹤山、大坟坝、青龙咀;伍家院村的何家湾、二社、涂家湾;八庙岭村的八庙岭、米家、小井坪、何家坝;大佛寺村的寨脚下、石家扁、梁河、千担岭、何家沟、张家湾;九龙庙村的三官堂、峦块石、姚家湾、谱子垭;陆家山村的陆家塬,陆家祠、太和山等。惜碑碣在“文革”期中,80%以上被红卫兵和各地造反派,当作“四旧”物资,专门摧毁,现遗存大量的残碑碎石和遗址。

大佛寺

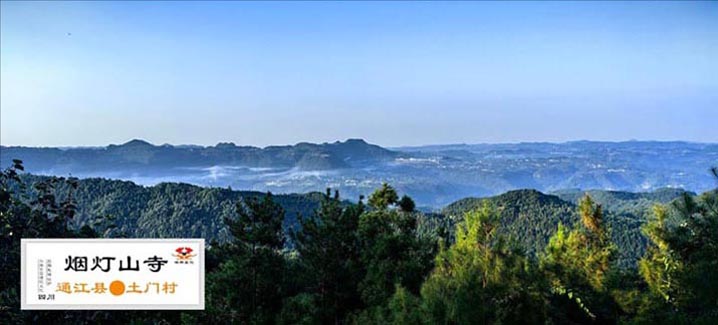

清初,始建于廖家河,名廖家寺(现为吴姓之宅基)。后迁于上千担岭(现为王家之屋宅)。清顺治十年,移该寺于现在的位置,于山脊之顶峰。建寺呈四合院,分上下殿,左右有厢房、耳房,共十二间。上正殿供有柏木雕成的大佛神象,高一丈三尺,故名大佛寺。神象两侧各殿内供有玄祖、燃灯、韦陀、文殊、药王、神龙、韩灵、关公、地藏、观音及十八罗汉等五十八座神像、菩萨。整个殿内肃穆森严,灵气隐隐。寺院建造古朴美观,雕梁画栋,格窗纹柱,飞檐流丹。寺院高耸峦顶,势夺千峰,巍然超群,蔚为壮观。相传,该寺鼎盛时期,寺内云霞长老深通佛法,法力惊人。晨钟暮鼓,祥云冉冉,香烟缭缭,祥和氤氲。且地处通江、汉中至达县等地的古道间,远近朝拜者终年不绝,名播远近。

1933年,红军和川军在这里对峙,战火殃及寺院。1936年补修,重建的樟木大佛高九尺,威仪稍逊当年之佛。1958年大战钢铁时,将铸有龙凤彩图重600斤的大钟,毁化于炼铁炉中,1964年“四清”运动时,神像被毁,寺院1973年至1975年陆续折毁。

八十年代末,附近村民建成简易寺房3间,1990年6月暴风雨袭击庙舍,神像被毁。1991年民众数百户之损资,复建成大佛寺正殿3间,中央大佛高1.2丈,左右药王和玄祖各高1丈。前来拜祀神像,求神、许愿、烧香、挂红、放鞭炮者甚多,香火兴旺。

九龙庙

陆家山脉发至此处,山势忽然闪开,中间一圆包,四周均匀分布九座山峦,称“九龙捧圣”之地。清康熙年间,一日忽降雨,一人仗伞息于圆包正中之圆石上避雨,雨后其人离去,另有人发现遍地皆湿,而此石独干,是以为异,即传与众,众皆惊奇,以为神人点化,遂集资建庙于此,称九龙庙。庙座西向东,三合院,庙内供有神农、药王、禹王、瘟神等菩萨。各木雕神像工艺精湛,生动传神之姿态,叹为观止。

1958年前,四围九峦松林茂密,古木森森,飒风过处,松涛阵阵,晃如仙境。大战钢铁和“公共食堂”时,松树被砍伐,1977年,由当地师生在光秃秃的土峦上种植茶树,行行茶树绕峦而生,颇似层层绿环。

1950年,在庙里设立九龙庙小学,1971年将庙房拆往包下,建修砖木结构小学校舍。该地学生历来校风很好,学生文明礼貌,多次被评为“优秀小学”。1997年澳门同胞汤福荣先生捐资30万元,建成“希望小学”一幢,九龙圣地格外增辉。

四平桠

位于大佛寺街西,座于“金线吊葫芦”之“葫芦颈”间,又称“乌龟形”,是曲滨及附近数乡李姓之总祠,又称“平桠祠堂”,清时建,呈四合院,修建精致(有李家祠堂一枝花之称),有石碑、石狮,凡族中大小事宜,皆在此处商榷、调处。祠前包上有螃蟹石,祠后与主山分枝处葬有董、陆、李、石、何、张六郎舅之坟(“湖广填川”时,这六姓人的祖先同到曲滨落点)。站祠前四顾,群峰超拥,千峦竞秀,有如万马奔腾之势。1952年,将此祠拆建曲滨乡政府。从此祠地荒芜,只余祠基、石狮、石地坝而己,现大部基址犹存。

谷山坝

谷山坝上有谷山包,包上有数十张石板镶成的石地坝,如人工嵌成,两侧有石锣、石鼓、石钹、石桌、石凳、石椅、石靴、石印。左前侧有三门石炮和点炮之人;右侧和坝间有石人、石柱、石肾、石槽、石笋。奇奇怪怪的石头立于包上和坝间,随处可见。

谷山坝在附近数乡中,是首屈一指的高山坝子,幅员约700亩,坝间有九岭十三湾,正坝内梯田层层,约百余级,岭岭塝田、湾湾弯田,辉映成趣,千净百态,形状万千。

坝间有许多有趣的地名和典故:如仙人垂肾、犀牛望月、黄蛇缠腰、青龙现脊、石头开花、檀木成精、金鸭出土、上山凤、龙大湾、卧马驰等等,每句都有美妙的地形和神奇的故事。

近代在坝的湾间修塘库十多座,更如盏盏明镜。塝湾交辉处,星星点点住着几十户人家,园林掩映,翠竹成阴。有西江月“咏谷山坝子”一首为证:

石桌石椅石印,石靴石槽石肾,锣鼓枪炮并石人,驾驭龙马驰骋。

十岭九湾如锦,塘库座座明镜,天上银河且暗渡,巧夺天公奇景。

元 石 板

谷山包南端一山脉劲出,逶迤而下,至土地梁南折缓驰,突起一包,早年有人将包平作大田,二亩许,其状如瓶,故名“瓶大田”。又似堪舆家称的“金线吊葫芦”。“葫芦”底下,住几户人家,清幽雅致,大有“白云深处有人家”之感,家内历代多出俊贤。“葫芦”东南,斜甩出一梁,三十余丈长,梁脊一线裸露大小不等的元石十余张,或三五丈围,或一二丈圆,名“元石板”。传说有仙于元石板上奕棋。元石板之东悬崖半腰显露处敞开一洞,洞口大张恰似狮口,有吞噬隔河吴家湾之势。清中叶,吴家湾人出钱,附近李姓人勒石封住洞口,洞内有碑,碑云:“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵,洞不在大,威灵显应……”

元石板之北侧,曰溪缭沟。七十年代全村人民筑成一塘,名大溪沟塘,塘内碧水鳞鳞,凭添几多风采。塘四周,山林森森,峭壁峥峥。元石板下是李家咀,大院宅内历代多出俊杰。山之险峻,洞之威仪,水之灵隐,可谓地灵人杰之所。

附:文化遗存置疑

1、陆家山村古时留下六对石桅遗迹,桅虽毁,礅尤存,不知何人、何功名。即太和山一对,祠堂前一对,陆家塬二对,姚家湾一对,排马梯一对。

2、三官堂田坝尾端林间一对石桅,不知情由。

3、谷山包5社二对,王家坟一对(已毁),红树梁下湾一对。

4、印合寨村裂口石有三个怪景点:无僧三座庙,无河三洞桥,无土三丛竹,两个土地瞄。

原作者:

浩燃文化

来 源:

曲滨乡志

打印

打印

共有1374位读者阅读过此文